晚清海军与甲午中日战争

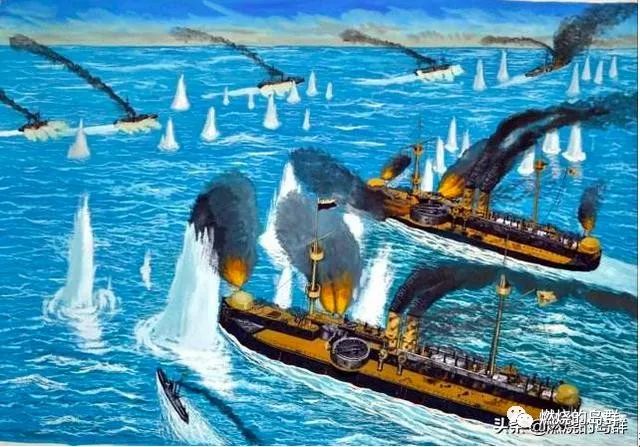

在中国近代海军的发展史上,甲午中日战争是一个重要的分水岭。在此之前,中国海军主要由北洋、南洋、福建三支舰队构成,其中南洋舰队始建于1875年,由沈葆祯受命筹办,主要负责江浙一带的海防事务。南洋舰队的实力在国内排名第二,仅在北洋海军之后,拥有主力军舰17艘、总吨位两万余吨。 北洋舰队作为当时中国最强大的海军力量,拥有定远、镇远等铁甲舰,曾一度雄踞亚洲之首。然而,在甲午战争中,由于种种原因,包括战术上的失误、装备上的落后以及指挥上的混乱,北洋舰队在黄海海战中遭受重创,最终在威海卫之战中全军覆没,标志着中国海军由盛转衰的一个悲剧性转折点。 与此同时,南洋舰队在甲午战争后部分舰艇调防北洋,补充北洋舰队的损失。但由于经费和技术的限制,南洋舰队的发展一直较为缓慢。直到1909年,南北两洋水师合并,改成立巡洋舰队及长江舰队,南洋舰队作为独立舰队的存在正式消失。 福建舰队,虽然规模较小,但在甲午战争前后也发挥了一定的作用。它们在沿海防御和对抗外来侵略中扮演了角色,尽管力量有限,但仍然体现了中国海军抵抗外来侵略的决心。 总的来说,甲午中日战争及以前,中国海军虽然有过一段短暂的辉煌,但由于种种原因,最终未能避免悲剧的发生。这段历史,不仅是中国海军的屈辱,也是整个民族的痛楚,它激励着后来者不断自强,为建设强大的海防而不懈努力。

北洋舰队的绝对主力——定远级铁甲舰

定远级铁甲舰是中国清朝委托德国伏尔铿造船厂制造的7000吨级的铁甲舰,代表了当时中国海军的最强战力。在当时被誉为“亚洲第一巨舰”,其先进程度无愧于当时亚洲第一的称号。这两艘铁甲舰分别为定远号及镇远号,于1885年开始服役,成为清北洋水师的主力战舰,而定远号同时担任舰队旗舰。舰长94.5米,宽18米,吃水6米,正常排水量7335吨或7430吨,满载排水量7670吨。动力系统为两部水平式三汽缸往复式蒸汽机、8座圆式燃煤锅炉,功率6200马力,航速14.5节(镇远号为7200马力,航速15.4节)。装甲总重为1461吨,铁甲堡水线上装甲厚355毫米,水线下装甲厚305毫米,305炮座装甲厚304毫米,炮盾厚15毫米。主要武器装备包括4门克虏伯305毫米口径大炮,2门150毫米口径副炮,以及其他小口径速射炮和3具355毫米口径鱼雷发射管。定远级铁甲舰在甲午海战中,定远级铁甲舰的表现可谓英勇悲壮。1894年9月17日,黄海大战爆发,定远号作为北洋舰队的旗舰,带领十多艘战舰与日本联合舰队进行了激烈的决战。在战斗中,定远号和姊妹舰镇远号发挥了中流砥柱的作用,多次命中敌舰,尤其是定远号主炮击中日本旗舰松岛号,使其弹药库起火退出战斗。尽管定远号中弹多达159发,舰上17人死38人受伤,前甲板更曾发生大火,左炮台一门305mm主炮被击毁,但因其装甲坚厚,并无致命损伤,一路亦未失作战能力。镇远号中弹更多达220发,舰上13人死28人受伤,但同样因其坚固的装甲而得以坚持战斗。

然而,由于火炮射速太低,弹药亦不足,在战事完结时,镇远主炮炮弹只馀25发,副炮更全部打完,在战事中未有发挥更大的威力。黄海战役以北洋水师损失五艘战舰、日方五舰重创而结束,定远级铁甲舰虽表现出色,但无法改变战局。